目次

- 「炎症」で血管がもろくなり動脈硬化を起こしやすくなる

- 「酸化」は血管をサビつかせ動脈硬化のリスクを高める

- 「糖化」でできた「AGE」はずっと体にたまってしまう!

- ストレスで血管がボロボロに動脈硬化が進行する

- 血管の老化は20代から自覚症状なく進行する…

もしかしたら、あなたの血管はカチカチで、すでに動脈硬化が始まっているかもしれません。

高血圧や糖尿病などの数値に問題がなくても、血管が衰えている人は多いのです。

血管の内側は目には見えないため、油断しがち。

体の中で起こっているこんなダメージ、ご存じですか?

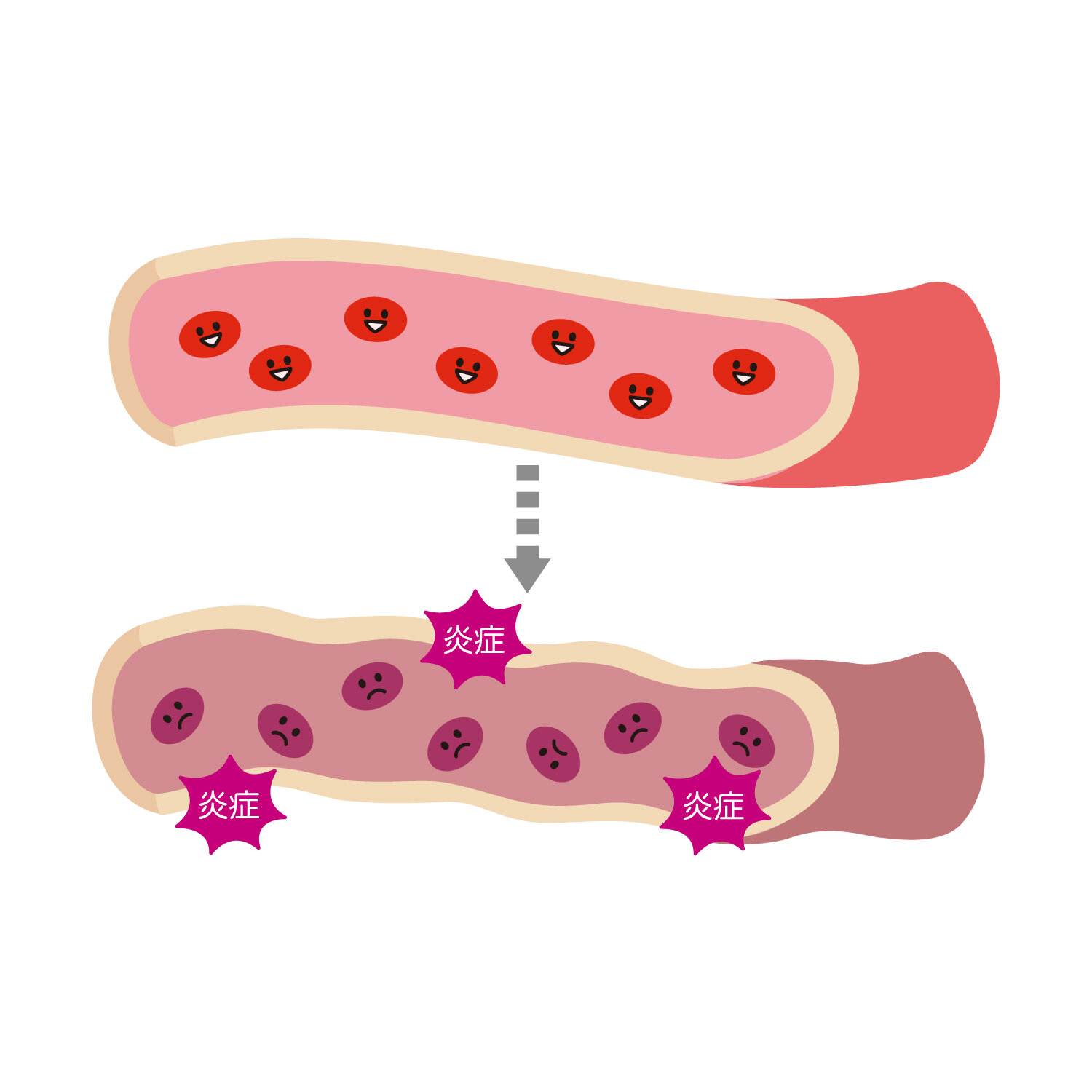

「炎症」で血管がもろくなり

動脈硬化を起こしやすくなる

さまざまな病気の原因となることから、いま注目されているのが「炎症」です。

糖尿病、メタボ、アトピー性皮膚炎、認知症、躁うつ病、心臓病、脳卒中、がん…これらはすべて、その大もとに炎症があるともされています。

そもそも「炎症」って何? という方も多いかもしれません。

たとえば、傷が赤くなって痛みを感じたり、強くぶつけたところが腫れて熱をもったりしますよね。これが「炎症」で、体を守るための防御反応です。

炎症の起こった部分では、ダメージを回復するため、血管を広げて血流を増やしたり、白血球が集まるといった反応が起こります。

こうして炎症が進みますが、やがて組織が再生されて、炎症も治まります。

たとえば風邪の発熱は、風邪のウイルスと免疫細胞が戦うために起きている炎症です。

こうした反応は「急性炎症」と言い、通常は短期間でおさまります。

一方、さまざまな病気を引き起こすと問題になっているのが「慢性炎症」です。

わかりやすい違いは、急性炎症は痛みなどで自覚できますが、慢性炎症は自覚症状がないことです。

実は、体の中では、いたるところで炎症が起こっています。しかし、体が正常に働いていれば、炎症はやがておさまります。

ところが、体に害となる食事、乱れた生活習慣、運動不足、加齢といった要因で体の機能が低下していると、炎症がおさまらず、じわじわと続いてしまいます。

これが「慢性炎症」です。

私たちが気づかないうちに起こるため「サイレントキラー」とも呼ばれている、怖い現象です。

慢性炎症は、血管の中でも起こっています。

血液にはさまざまな物質が含まれており、これらが血管にぶつかることで、血管の壁が傷つき、ささくれた状態になります。

しかし、修復力が低下していると、血管のちょっとした傷がいつまでも治らず、炎症が続きます。

すると、血管はどんどん傷んでボロボロになり、動脈硬化や血栓をまねくことになります。

こうした血管の炎症は、1か所だけで起こっているわけではありません。

血管の修復能力の低下は、全身で起こります。

つまり、全身の血管のあちこちで、炎症が起こりやすくなっているのです。

これが、さまざまな病気の原因となっていきます。

すると全身で機能低下が起こり、傷ついた細胞が修復されず炎症が続く悪循環に。

炎症の大きさは、健康診断や人間ドックの血液検査で「CRP」という項目から測ることができます。この値が高い人は、動脈硬化になりやすいと考えられるので要注意です。

血管を守るために有効なひとつが、魚の油や、亜麻仁油・エゴマ油に含まれる「オメガ3系」の油です。

これらは、細胞を包む膜の成分となり、血管を守るように働きます。

一方、サラダ油などの「オメガ6系」の油は、摂り過ぎると炎症の原因になるので控えめに。

また、いま注目の成分「ポリアミン」は、炎症を起こす物質の過剰な分泌を抑制することで、慢性炎症の改善に働くことがわかっています。

「酸化」は血管をサビつかせ

動脈硬化のリスクを高める

「酸化」という言葉は、聞いたことのある方も多いと思います。

酸化は体をサビつかせる、と言われます。

金属がサビるのと同じ仕組みで、人の体が酸化すると劣化します。

リンゴをむくと茶色に変色しますが、これも酸化の作用によるもの。

私たちの体では、どんなふうに酸化が起きているのでしょうか。

ヒトは酸素を使って栄養素を燃やすことで、生きるためのエネルギーを作っています。

このとき「活性酸素」と呼ばれる物質が発生します。

活性酸素は、体内に侵入した外敵を退治するという、プラスの働きもしてくれます。

しかし、過剰に発生すると、私たち自身まで傷つけ、体が「酸化」します。

ただ、体が正常に働いていれば「抗酸化作用」で、酸化は防げるのです。

炎症と同じように、体の機能が低下していると酸化を阻止できず、不調や病気につながっていきます。

血管の中でも、この酸化が起こっています。

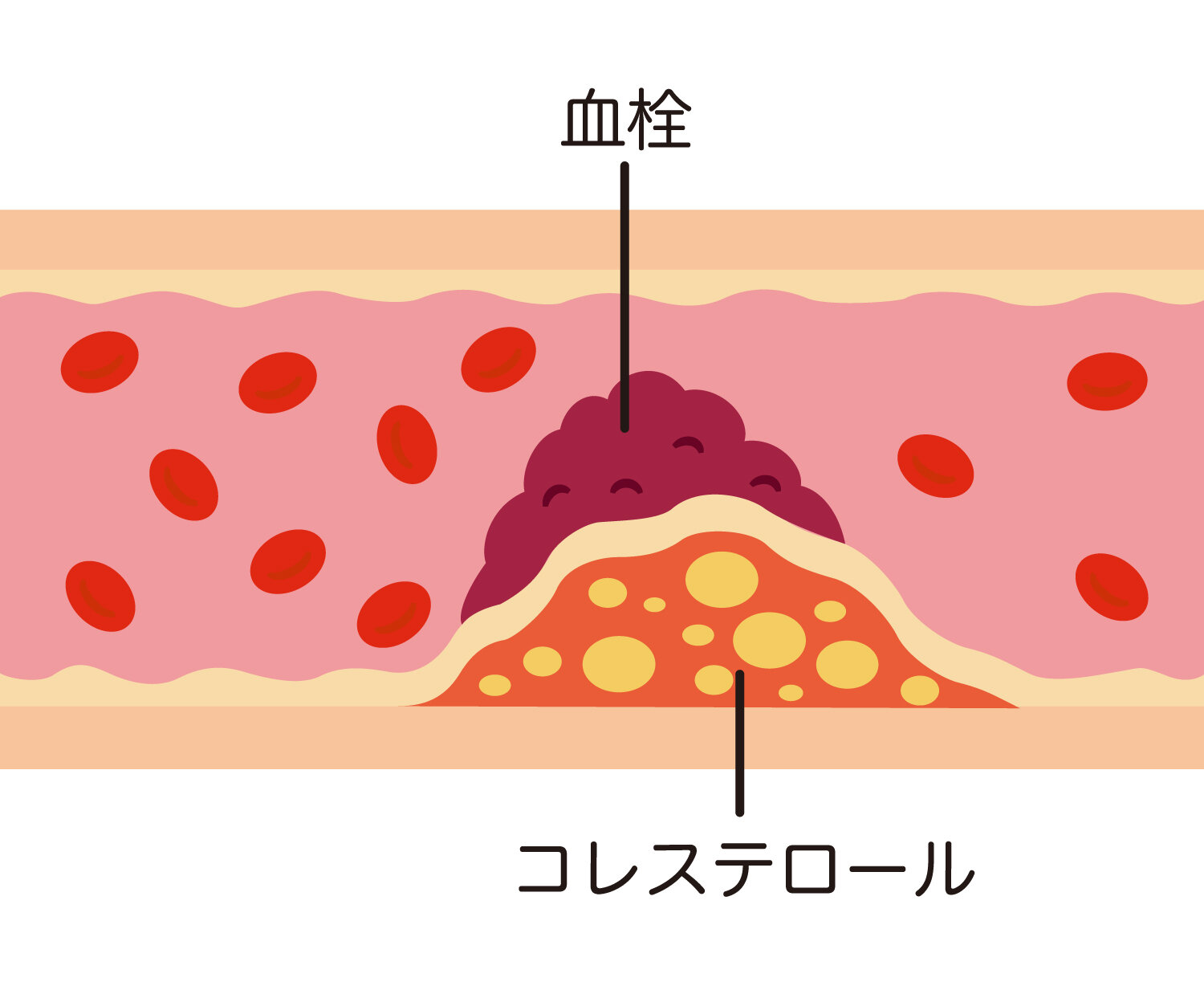

悪玉コレステロールと言われる「LDLコレステロール」ですが、本来は体に必要な栄養素のひとつです。

しかし、活性酸素と出会うと酸化して、体に害を与えるのです。

食生活の乱れなどで、多量に血管内に入ってきたLDLコレステロールは、大量の酸化LDLコレステロールに変化します。

すると、マクロファージなどの免疫細胞がこれらを大量に取り込み、血管の壁に蓄積されて「プラーク」という塊をつくっていきます。

すると、血管が硬くカチカチになっていき、血管内がつまって血流を悪くするのです。

こうした血管のサビを防ぐには、まず、血中の悪玉コレステロールを減らすこと。

また、抗酸化成分を摂って、活性酸素を取り除くことです。

これにはビタミンA・C・Eなどが活躍します。

一方、食品添加物には、体を酸化させるものが多くあります。

できるだけ摂らないよう、注意しましょう。

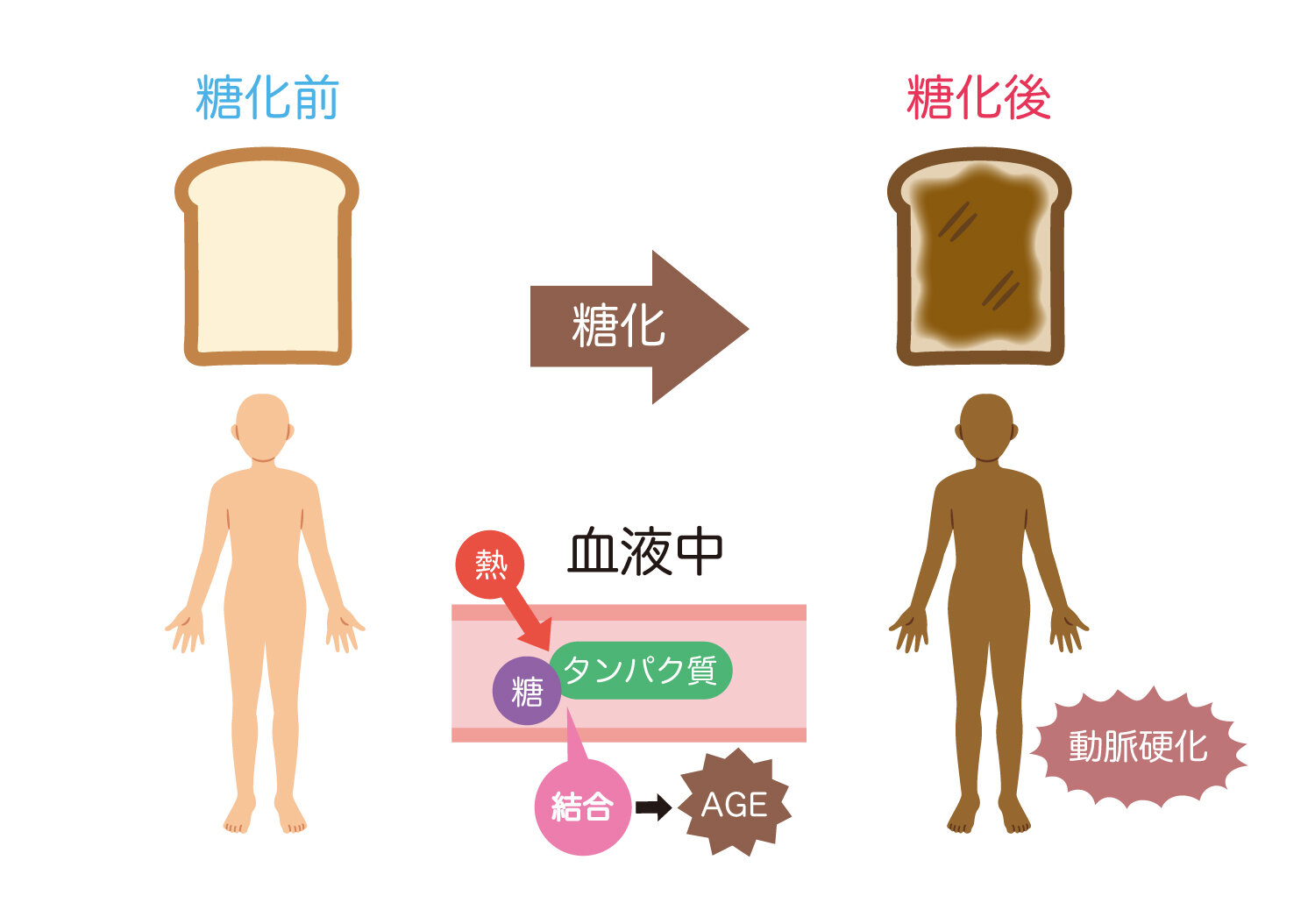

「糖化」でできた「AGE」は

ずっと体にたまってしまう!

酸化の害に続いて、知られるようになってきたのが「糖化」です。

酸化が“体のサビ”なら、糖化は“体のコゲ”とも言われています。

糖化は、体内のたんぱく質と糖がくっついて起こります。

こんがり焼けたホットケーキを想像してみてください。

あの焼き色は、ホットケーキに含まれる「砂糖」が、卵や牛乳などの「たんぱく質」と結びついて、変化したもの。

これが糖化によるコゲです。

食べ物の場合、糖化によっておいしくなりますが、これが人の体内で起こると問題を引き起こします。

糖化が起こると「AGE」と呼ばれる物質が作られます。

AGEは、血管の壁に入り込んでプラークを作ったり、血管の細胞の働きを妨げるなどして、動脈硬化を引き起こします。

このAGEは、一度できてしまったら取り除くことができないといわれています。

そのため、ふだんからAGEを増やさない生活を送ることが大切です。

AGEを増やさないためには、まず高血糖にならないようにすること。

血糖値を上げるのは糖質ですが、空腹時にいきなり摂ると、AGEが急激に作られます。

糖質の多い主食やお菓子は、一気に食べないよう気をつけて。

また、食事をするときは、まず野菜や海藻など、食物繊維の多い食品を摂ることで、血糖値の急上昇を防ぎましょう。

ストレスで血管がボロボロに

動脈硬化が進行する

「ストレス」は血管を傷め、動脈硬化を進行させる大きな原因となります。

ストレスといえば、仕事や私生活での悩み、忙しすぎる生活での睡眠不足や過労といったイメージかもしれません。

さらに、暑さや寒さなどの環境要因もストレスになります。

こうしたストレスを受けると、心身が緊張状態になり、血管がギューッと収縮して細くなります。

細く、狭い血管を血液が流れると、血圧が上がります。すると血管の壁は傷つきやすくなります。

つまり、ストレスを受けている間、血管は傷つき続けることに。

これが動脈硬化を招きます。

ストレスが多いと、心筋梗塞など、血管系の病気のリスクが高くなることは、さまざまな研究でもわかっています。

ストレスによる動脈硬化を防ぐには、リラックスすることが大切です。

深呼吸や、ゆったりとした入浴、よく笑うことで緊張をほぐしましょう。

血管の老化は20代から

自覚症状なく進行する…

炎症、酸化、糖化、ストレスなどで、血管は次第に弾力がなくなり、カチカチに硬くなり、もろくなります。

こうして老化した血管は、動脈硬化につながり、ゆっくりと進行していきます。

そのため、自覚症状がないことが多く、突然、血栓ができて血管がつまり、脳卒中や心筋梗塞といった、命にかかわる病気を招くことにもなるのです。

血管の老化は高齢者のイメージがあるかもしれませんが、早い人では20代から動脈硬化が始まることもあります。

硬くなり始めたくらいなら、生活習慣の改善でしなやかな血管に戻すことができます。

しかし、動脈硬化が進行してカチカチになった血管は、もう元に戻りません。

だからこそ日々、血管にダメージを与えない注意が必要なのです。

血管のダメージは、思いついたように時々体にいいことをしても阻止できません。日々、対策を続けることが大事です。

毎日の生活習慣を整えて、しなやかな血管を保っていきましょう。